“Affect in the Ethnographic Experience of Studying Death,” by Oriol Pascual Pérez, is based on long-term fieldwork conducted in the Poblenou Cemetery of Barcelona (Catalonia, Spain), focused on the popular devotion to Francesc Canals i Ambrós (1877–1899), known as El Santet (“the little saint”). The essay centers on a specific ethnographic bond between the author and Ramiro, a regular visitor to the cemetery and devoted follower of El Santet. Ramiro’s daily companionship, as he shared accounts of El Santet while cleaning his wife’s tombstone, were a gift of stories excluded from History. After several unexpected family losses, the boundaries between the author’s own life and anthropological research began to blur, and research and writing about death and memorialization became increasingly difficult. When the author returned to the field after a long absence, he learned that Ramiro himself had passed away. Yet upon the loss of this most valued companion and interlocutor, the author’s research regained meaning. In mourning Ramiro in the company of other cemetery visitors, he once more experienced the cemetery as a place of solidarity among strangers where collective bonds are forged through sorrow. The cemetery thus emerges not merely as a funerary space but as a relational territory where funerary practices reveal forms of community, solidarity, and symbolic resistance to the structural violences of the modern city. In shared gestures, in words, and in collective mourning, ethnography finds its deepest meaning.

Ramiro[1] era mi informante más preciado y con el tiempo devino en un colega. Fue el primero en darme la bienvenida en cuanto llegué por vez primera al Cementerio del Poblenou de Barcelona, todavía estudiante de Grado, con mi carpeta de la Universidad de Barcelona y un bolígrafo en la mano. Mi objetivo era hacer etnografía sobre lo que acontece en torno al Santet (Santito), sobrenombre con el que se conoce a Francesc Canals i Ambrós (1877-1899), un joven barcelonés que, tras su muerte, fue canonizado a instancias populares y elevado a la categoría de milagrero, ajeno a cualquier reconocimiento institucional. Su caso, aún vigente, conforma el eje de mi tesis sobre canonizaciones populares en Cataluña.

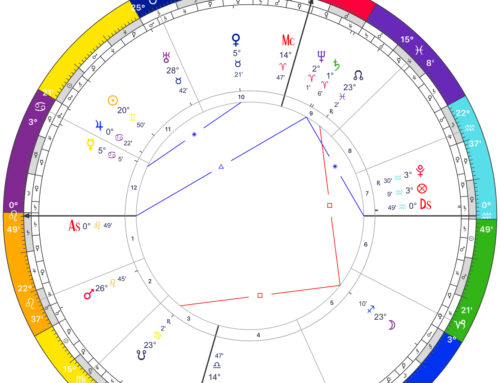

Retrato de Francesc Canals i Ambrós “El Santet” dentro de su nicho. Foto de Oriol Pascual Pérez (2019).

Jornada tras jornada, Ramiro visitaba la sepultura de su esposa: «Es muy duro, eso no se me quita»,[2] repetía con tristeza. Pasaba un buen rato allí y después, al filo del mediodía, se dirigía al Santet, al que siempre llevaba dos cirios en acción de gracias: «Si no vengo, me encuentro del revés» decía. Según contaba, había sido la intercesión del joven santo la que permitió que su nieto, nacido con los pies equinovaros y sin posibilidad de caminar, lograra hacerlo.

A sus 80 y tantos años, poseía una gran vitalidad. Era conocido por habituales y trabajadores del lugar. Caminaba firme por las avenidas del cementerio y conocía a la perfección cada rincón y su historia. Historias que él, con mucha calma, me iba desgranando en cada paseo compartido. Ramiro conocía mi investigación y, orgulloso, me hablaba con la experiencia de quien ha visto muchas cosas en la vida.

Me contaba anécdotas cementeriales y me instruía al detalle en el culto al Santet: el significado de cada exvoto, relatos de apariciones, testimonios de sanaciones, etc. Lo hacía a menudo mientras limpiaba la lápida de su esposa, en un proceso casi mecánico. Sin percatarme, Ramiro me hacía el traspaso de historias que, de no haberme contado, hubieran desaparecido con él. Memorias populares, aquellas que solo encuentran un soporte en el relato oral. Historias cotidianas e íntimas de dolor, pérdida, duelo, enfermedad: martirios cotidianos, testimonios de las pasiones inscritas en el lugar. Historias de superación y resistencia. En definitiva, las historias de aquellos excluidos de la historia.

También había espacio para el humor, el chisme o la confidencia. En otras ocasiones me hablaba de su vida: de cuánto añoraba a su mujer, de sus hijos y de sus nietos. A menudo, cuando un silencio se extendía demasiado, miraba a lo lejos y suspiraba.

Nunca lo entrevisté formalmente. No hizo falta. Su historia se desvelaba en cada conversación. Siempre tenía algo más que contarme y la mayoría de las veces, ante sus palabras, yo asentía, sin saber muy bien qué responder. Por eso, de todas las voces que recogí, la suya es la que sigue resonando con más fuerza. Antes de irse, besaba la yema de sus dedos y la posaba sobre la foto de su esposa. «Hasta mañana», le murmuraba. Cuando yo me marchaba, él me despedía a lo lejos: «¡Hasta la próxima, muchacho!».

Con el tiempo comprendí que aquel «¡Hasta la próxima!» no era solo un adiós, sino una forma de permanecer.

El caso es que poco a poco y sin darme cuenta, a partir de cierto momento, fui alejándome del campo hasta devenir en una larga ausencia. No de forma voluntaria, sino que fue una postergación casi inevitable. En primer lugar, frecuentemente la investigación deviene en una lucha a contratiempo y, si bien la etnografía pide estar presente, los ritmos académicos acaban por arrancar al investigador del terreno para encerrarlo en su despacho frente a la pantalla: publicar; compilar referencias bibliográficas, impartir docencia; acudir a congresos y seminarios; etc. Y en este proceso, claro, hay algo que se pierde. No obstante, mi desaparición del campo por más de un año no se debió solo a estos factores ya bien conocidos y que afectan a todo investigador. En mi caso particular, la investigación terminó por abrir en mí heridas que no pueden cerrarse, así como se cierra el diario de campo. Aquello que queda escrito, perdura también grabado en lo más íntimo.

La escucha y la exposición continuada a relatos de pérdida, la observación de rituales de duelo y la interpretación de los gestos y palabras con que las personas intentan dar sentido a la ausencia, fueron horadando lentamente mi ánimo, hasta que, en algún momento, la distancia académica se resquebrajó.

Fue después de varias e inesperadas pérdidas familiares cuando el trabajo etnográfico se tornó cada vez más pesado. De repente, la frontera entre teoría y experiencia fue difuminándose, y aquello que recogía como dato etnográfico acabó entremezclándose con mis vivencias personales. La muerte que observaba en el campo irrumpió en mi vida cotidiana como una presencia ineludible, intensificando hasta el límite su impacto emocional. Fue así como los conceptos sobre finitud, duelo y memoria dejaron de ser objetos de estudio para convertirse en algo vivido. «No puedo más» o «Ya no puedo con tanta muerte», fueron pensamientos recurrentes en esos días. Abriéndose un período de afectación que puso en riesgo la continuidad de mi tesis.

La observación participante dejó de ser observación para convertirse únicamente en participación, y cada visita al cementerio se transformaba en un ejercicio de resistencia. Aquello que antes analizaba en la distancia, ahora resonaba en mí, y la etnografía devino (inevitablemente) un diálogo con mi propio luto. Decía en mi tesina: «Las personas que se presentan ante un muerto que obra milagros, esperando su favor, siempre llevan consigo un propósito, una empresa y, al mismo tiempo, poseen una historia de vida y unos itinerarios que los han conducido irrevocablemente hasta allí». Así, me descubrí perdido.

Entonces, la investigación me exhortó a algo más que el rigor metodológico; me exigía reconocer los propios límites. Asumir que el cuerpo y la mente también forman parte del campo y que su desgaste no es una debilidad, sino una señal de que la etnografía ha traspasado el papel y ha encarnado.

No basta la teoría para amortiguar el impacto de ciertas historias, ni las categorías analíticas protegen de la empatía generada en el proceso etnográfico. Lo que comienza como un esfuerzo por comprender se convierte en un ejercicio de contención emocional, un intento por no quedar atrapado en la tristeza que otros (informantes) depositan en mi (etnógrafo). De ese modo, tal día necesité dar un paso atrás. Solo así, quizá, podría encontrar una nueva y más profunda proximidad.

Devota ante la tumba de Francesc Canals,“El Santet”, en el Cementerio de Poblenou. Foto de Oriol Pascual Pérez (2020).

Fue después de un arduo proceso y con la terapia como un aliado necesario, donde la reconfiguración de mi tesis y la reconstrucción personal fueron a la par; el primero de noviembre de 2024 decidí retornar al campo.

El Día de Todos los Santos, los cementerios de España se colman de visitantes y de flores y, por tanto, me pareció la jornada perfecta para volver al cementerio, esperando por supuesto, encontrar a mi amigo Ramiro.

Para acceder al cementerio del Poblenou, primero hay que cruzar el majestuoso atrio. Una vez franqueado el pórtico principal, se despliega ante el visitante la larga avenida de nichos; pero yo, en lugar de recorrerla, giré a la izquierda en dirección a la isla IV,[3] donde se halla la sepultura del Santet. Sigo siempre el mismo camino, una lógica trayectorial ritualizada con el tiempo y semejante a la de los devotos que observo: Al no alterar nunca el itinerario, el recorrido se vuelve una peregrinación, una pequeña romería forjada por costumbre e imitación.

Una vez allí, y como siempre, me aproximé a la sepultura de la mujer de Ramiro, donde esperaba encontrarlo. «Le daré los buenos días, charlaremos un ratito e iremos a visitar al Santet», me dije. Pero Ramiro no estaba, y su ausencia me sorprendió de inmediato.

No obstante, al llegar, encontré a Teresa, quien, acompañada de su hermana Carmen, pasan muchas mañanas en el cementerio. Semana tras semana acuden juntas, y la visita resulta un hábito compartido de cuidado mutuo. La historia de Teresa, como la de todos allí, está marcada por la muerte. La ausencia de su marido, la pérdida temprana de su hermano y su madre, la habían endurecido y, al mismo tiempo, la habían llevado a refugiarse en la fe y en la presencia del Santet, a pocos metros del lugar donde descansan sus seres queridos. Trabajadora incansable, su personalidad extrovertida la hace destacar entre los habituales del cementerio. «Es aquí, junto a mi hermana (asegura), donde encuentro paz y una energía renovadora».

Nos saludamos con dos besos, como si el tiempo transcurrido no hubiera hecho mella, compartiendo la alegría del reencuentro. Fue en ese instante cuando comprendí lo ocurrido. Ahí estaba el retrato de Ramiro, junto al de su esposa y la inscripción en la lápida: Ramiro Evaristo Sánchez Soler.

«Sí, niño, sí…», dijo Teresa ante mi asombro, «Se fue a dormir y no se despertó».

Las palabras quedaron suspendidas. Nuestros ojos se humedecieron. Primero, un leve parpadeo, luego una lágrima. Nos miramos. En ese momento, desaparecieron los roles. Dejamos de ser investigador y testigo para ser dos personas unidas por la pérdida y el lenguaje mudo del duelo. Sin decir nada, nos abrazamos. No fue un gesto fugaz ni comprometido, sino un abrazo de aquellos que solo se dan quienes comparten un vínculo profundo. Carmen, en silencio, asintió. Su sola presencia reforzó la solidaridad callada del lugar.

En ese instante, mi investigación cobró el sentido que creía perdido. De pronto, lo que había tratado de explicar con términos teóricos se reveló en la calidez de un abrazo y en el sentido universal de las lágrimas. El cementerio no es solo un espacio de muerte, sino un territorio donde lo sagrado se manifiesta en la solidaridad espontánea entre desconocidos. El duelo, lejos de ser un proceso individual, se convierte en un lazo colectivo, una red de apoyo que desafía la individualización moderna y resiste ante una soledad urbana impuesta. En un contexto donde prevalece el anonimato y el aislamiento, el cementerio abre espacios de encuentro y de reconocimiento mutuo. El Santet, con su presencia taumaturga, había funcionado como punto de convergencia: nos unía a todos en un mismo gesto de memoria colectiva, búsqueda de sentido y solidaridad comunitaria.

En la complicidad de la mirada, en la conversación, en el gesto compartido, emerge una comunidad tan efímera como poderosa, tejida por la certeza común de la pérdida, entrelazando lo sobrenatural y lo empírico y revelando una verdad fundamental: la pertenencia persiste, incluso en la ausencia. Del mismo modo que uno puede irse del campo, pero el campo jamás se marcha de uno.

Abrazado a Teresa, lloré la muerte de Ramiro, pero también el peso de mi investigación. Lloré por todas las historias recogidas, por el cansancio acumulado, por la carga de dar voz a quienes encuentran en este lugar una última forma de resistencia. Y lloré, también, a mis propios muertos, todas las personas que me han dejado desde que comencé esta tesis. Pero, al mismo tiempo, en este abrazo encuentro la fuerza para seguir.

De pronto todo recobró el sentido.

Vista del Cementerio de Poblenou, con el contraste de los edificios residenciales cercanos. Foto de Marc Pasqual Pérez (2020).

Notes

[1] “Ramiro”, así como los demás nombres propios que aparecen en el texto, son seudónimos empleados para proteger la confidencialidad de los informantes.

[2] Fragmentos procedentes directamente del diario de campo del autor.

[3] El cementerio del Poblenou de Barcelona (Catalunya), se divide en departamentos que a su vez están divididos en islas (secciones). La sepultura del Santet del Poblenou se encuentra en la Isla IV del departamento 1º.

Oriol Pascual Pérez is a social and cultural anthropologist and a PhD candidate in the Department of Social and Cultural Anthropology at the University of Barcelona. His dissertation explores nonofficial popular devotions and religious heterodoxies in urban contexts, with a focus on El Santet del Poblenou, a case of popular sanctity in a Barcelona cemetery. He is a member of the Institut Català d’Antropologia (Catalan Institute of Anthropology) and the Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (Urban Conflict Anthropology Observatory).

Cite as: Pascual Pérez, Oriol. 2025. “El Afecto en la Experiencia Etnográfica de la Muerte.” In “Anthropology that Breaks Your Heart: Loss and Found,” edited by Salwa Tareen, Magdalena Zegarra Chiappori, and Hosanna Fukuzawa, American Ethnologist website, 24 November. [https://americanethnologist.org/online-content/el-afecto-en-la-experiencia-etnografica-de-la-muerte-by-oriol-pascual-perez/]

This piece was edited by American Ethnological Society Digital Content Editor Kathryn E. Goldfarb (kathryn.goldfarb@colorado.edu).